Feuchtigkeitssperre für den Boden des Gartenhauses

Ihr Gartenhaus ist ein wertvoller Rückzugsort. Doch von unten lauert eine ständige Gefahr: aufsteigende Feuchtigkeit. Diese kann erhebliche Schäden verursachen und die Lebensdauer Ihrer Konstruktion stark verkürzen.

Eine professionelle Feuchtigkeitssperre bildet eine zuverlässige Barriere. Sie schützt den Unterbau vor Nässe von unten. Dies verhindert langfristig Probleme wie Schimmelbildung und Materialverrottung.

In diesem umfassenden Ratgeber lernen Sie, wie Sie den Boden Ihres Gartenhauses optimal sichern. Wir zeigen Ihnen die verschiedenen Materialien und die technischen Grundlagen. Sie erhalten eine klare Anleitung für die fachgerechte Installation.

Egal, ob Sie neu bauen oder nachträglich einen Schutz einbauen möchten – dieser Leitfaden hilft Ihnen. Sie vermeiden kostspielige Fehler und bewahren die Struktur vor Feuchtigkeit.

Inhaltsverzeichnis

Schlüsselerkenntnisse

- Aufsteigende Feuchtigkeit ist eine Hauptursache für Schäden am Gartenhaus.

- Eine Feuchtigkeitssperre schützt das Fundament und die Holzkonstruktion dauerhaft.

- Die richtige Installation verhindert Schimmel, Fäulnis und strukturelle Probleme.

- Es gibt verschiedene Materialoptionen für einen effektiven Schutz.

- Planen Sie den Einbau entweder beim Neubau oder als nachträgliche Maßnahme.

- Professionelle Tipps helfen, häufige Fehler zu vermeiden.

- Diese Investition erhält den Wert und die Freude an Ihrem Gartenhaus für viele Jahre.

Einleitung: Die Bedeutung des Feuchtigkeitsschutzes für dein Gartenhaus

Ohne angemessene Vorkehrungen wird Ihr Gartenhaus kontinuierlich von Bodenfeuchtigkeit bedroht. Diese unsichtbare Gefahr kann langfristig ernsthafte Probleme verursachen.

Warum Feuchtigkeitssperren unverzichtbar sind

Ihr Gartenhaus steht ganzjährig im Freien. Es ist permanent den Elementen ausgesetzt. Besonders kritisch ist die aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.

Durch kapillare Wirkung zieht Wasser vom Boden nach oben. Es dringt ungehindert in die Holzkonstruktion ein. Dies führt zu irreversiblen Schäden an der Bausubstanz.

Schutz vor Schimmel und Materialschäden

Das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung im Innenraum. Dieser schwächt nicht nur die Konstruktion. Er stellt auch gesundheitliche Risiken dar.

Ständige Feuchtigkeitsbelastung führt zur Materialermüdung. Holz verliert seine strukturelle Integrität. Im schlimmsten Fall kann es brechen und die Sicherheit gefährden.

Eine professionelle Feuchtigkeitssperre bildet daher eine fundamentale Schutzschicht. Sie verhindert den direkten Zugang von Wasser zum Holz. Dies bewahrt die Werterhaltung Ihres Hauses.

Grundlagen: Unterschied zwischen Feuchtigkeitssperre und Dampfsperre

Viele Gartenhausbesitzer verwechseln die Begriffe Feuchtigkeitssperre und Dampfsperre, doch sie erfüllen unterschiedliche Funktionen. Das Verständnis dieser grundlegenden Unterschiede ist entscheidend für einen effektiven Schutz.

Definition und Funktion

Eine Feuchtigkeitssperre blockiert flüssiges Wasser von außen. Sie verhindert das Eindringen von Bodenfeuchtigkeit in die Konstruktion. Diese Art von Schutz wirkt von unten nach oben.

Im Gegensatz dazu stoppt eine Dampfsperre die Bewegung von Wasserdampf in der Luft. Sie schützt vor Kondensation innerhalb der Wände und des Dachs. Warme, feuchte Luft kann so nicht in kältere Bauteile gelangen.

Materialien und Anwendungsbereiche

Die verwendeten Materialien unterscheiden sich deutlich. Für den erdberührten Bereich kommen oft robuste Folien oder Spezialpads zum Einsatz. Diese Feuchtigkeitssperren müssen hohem Druck standhalten.

Für Wände und Decken werden spezielle Dampfbremsfolien verwendet. Diese Materialien sind auf die Blockade von Wasserdampf optimiert. Bei Holzkonstruktionen benötigen Sie beide Arten von Schutz.

Eine Dampfsperre ohne entsprechende Feuchtigkeitssperre bietet nur unvollständigen Schutz. Die richtige Kombination beider Systeme gewährleistet langfristige Haltbarkeit.

Planung und Fundament: Das Fundament deines Projekts richtig errichten

Die richtige Fundamentkonstruktion entscheidet über die Haltbarkeit Ihrer Holzkonstruktion. Eine solide Basis schützt vor Setzungen und Feuchtigkeitsschäden. Planen Sie daher von Anfang an mit Weitblick.

Wichtige Vorüberlegungen bei der Planung

Beginnen Sie mit exakten Maßnahmen für Ihre Konstruktion. Die Größe bestimmt die Dimensionen des Fundaments. Beachten Sie dabei die regionalen Bauvorschriften.

Ein genehmigungspflichtiger Bau erfordert Abstimmung mit der Behörde. Dies gilt besonders für feste Fundamente mit Unterkonstruktion. Vermeiden Sie spätere Korrekturen durch frühe Planung.

Der Untergrund benötigt besondere Aufmerksamkeit. Verdichten Sie den Boden und schaffen Sie ein leichtes Gefälle. Eine Kiesschicht verbessert die Drainage.

Auswahl des richtigen Untergrunds

Ein durchgehendes Betonfundament bietet maximale Stabilität. Es schafft eine ebene Fläche ohne Spalten. Wasser kann sich nicht sammeln.

Alternative Fundamentlösungen wie Punktfundamente benötigen spezielle Abdichtung. Die Fundament Unterkonstruktion sollte etwas größer als das Haus sein. So gewährleisten Sie optimalen Wasserablauf.

Planen Sie ausreichend Aushärtezeit für den Beton ein. Erst dann montieren Sie die Unterkonstruktion. Kleinere Höhenunterschiede lassen sich so ausgleichen.

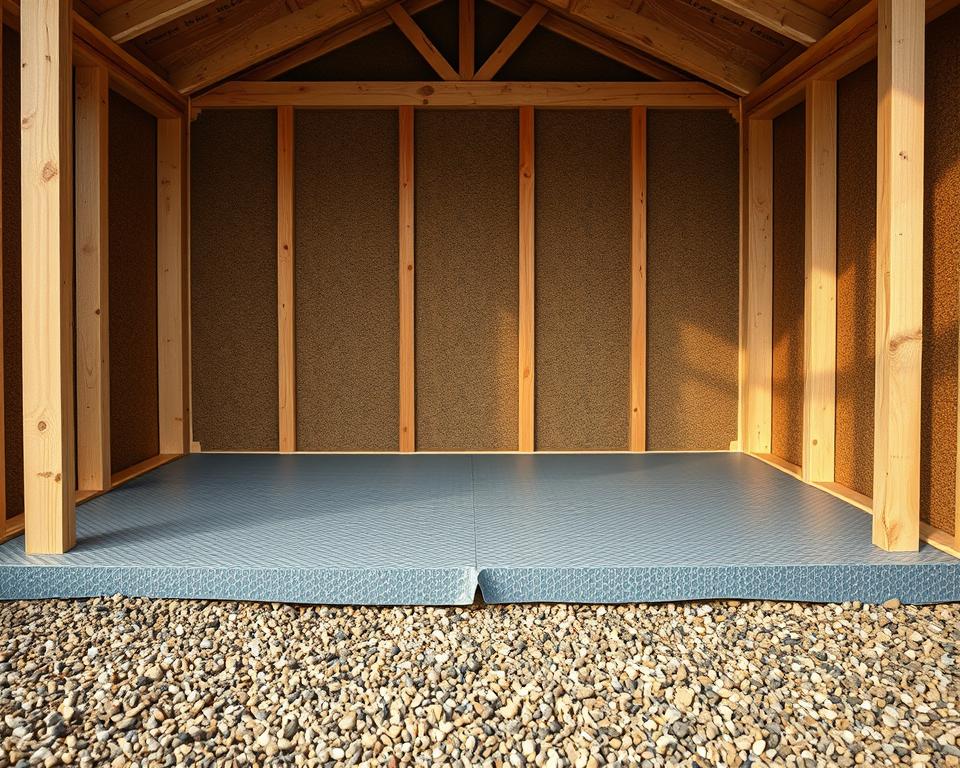

Feuchtigkeitssperre für den Boden des Gartenhauses

Die fachgerechte Montage entscheidet über die langfristige Wirksamkeit Ihrer Schutzmaßnahme. Ein systematischer Aufbau gewährleistet optimalen Schutz vor aufsteigender Nässe.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage

Beginnen Sie mit der Installation, nachdem Ihr Fundament vollständig ausgehärtet ist. Die genauen Maße der Unterkonstruktion sollten bereits feststehen.

- Errichten Sie das Fundament nach den vorab bestimmten Maßen. Eine ebene und waagerechte Oberfläche minimiert spätere Anpassungen.

- Bauen Sie die Unterkonstruktion auf. Verwenden Sie Ausklinkungen in den Querbalken für eine stabile Verbindung mit den Längsbalken.

- Positionieren Sie die Pads präzise unter den Auflagepunkten. Planen Sie etwa alle 20 Zentimeter ein Element ein für gleichmäßige Lastverteilung.

- Befestigen Sie die Konstruktion zusätzlich mit Sturmankern am Fundament. Dies garantiert Standfestigkeit bei starkem Wind.

Zu beachtende Punkte bei der Positionierung der Pads

Die exakte Platzierung der Pads ist entscheidend für die Stabilität. Messen Sie jede Position sorgfältig aus und markieren Sie sie deutlich.

Nach dem Aufsetzen der Unterkonstruktion sind Korrekturen nur mit erheblichem Aufwand möglich. Halten Sie einen Abstand von 10 bis 20 Zentimetern zwischen den Elementen ein.

Diese Anordnung bietet ausreichende Stabilität und ermöglicht optimale Luftzirkulation. Der entstehende Luftspalt verhindert Staunässe unter Ihrem Gartenhaus.

Die korrekt installierte Sperre wirkt zusätzlich schalldämmend. Sie schützt nicht nur vor Feuchtigkeit, sondern verbessert auch das Raumklima im gesamten Gartenhauses.

Materialien und Zubehör: Auswahl des richtigen Bauequipments

Die Wahl der richtigen Materialien bildet die Grundlage für einen dauerhaften Schutz. Eine falsche Entscheidung kann die gesamte Konstruktion gefährden. Sie haben im Wesentlichen zwei bewährte Optionen zur Auswahl.

Gummigranulat und Kunststofffolien

Gummigranulat-Pads sind heute sehr beliebt. Sie bestehen aus kleinen Kunststoffkügelchen. Diese werden zu praktischen Elementen gepresst.

Ihr großer Vorteil ist die einfache Handhabung. Die rutschhemmende Oberfläche sorgt für maximalen Halt. Dies gewährleistet Stabilität auf fast jedem Untergrund.

Die Alternative sind Kunststofffolien. Sie bieten einen vollflächigen Schutz vor Nässe. Ein weiterer Pluspunkt sind die verschiedenen erhältlichen Stärken.

| Eigenschaft | Gummigranulat-Pads | Kunststofffolie |

|---|---|---|

| Anwendung | Punktuelle Auflage | Flächendeckende Abdeckung |

| Handhabung | Einfache Positionierung | Benötigt mehr Vorbereitung |

| Stabilität | Sehr hoch, verzahnt sich | Abhängig von der Stärke |

| Optimal für | Standard-Fundamente | Unregelmäßige Untergründe |

Qualitätsmerkmale und Tipps zum Kauf

Beim Kauf sollten Sie unbedingt auf hohe Qualität achten. Billige Folien sind oft zu dünn und reißen schnell. Ihre Schutzfunktion geht dann verloren.

Seit den 1960er Jahren ist klarer Polyethylen-Kunststoff der Standard. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Reißfestigkeit. Diese Investition in gute Materialien zahlt sich langfristig aus.

Minderwertige Produkte gefährden das gesamte Holz Ihrer Konstruktion. Prioritieren Sie daher immer die Qualität über den Preis.

Technische Herausforderungen und praktische Tipps

Die größte Hürde bei der Montage liegt in der exakten Platzierung aller Komponenten. Präzision ist hier der Schlüssel zum Erfolg für Ihren langfristigen Schutz.

Maßgenauigkeit und exakt ausgemessene Positionen

Sie müssen alle Positionen der Pads millimetergenau ausmessen. Nachträgliche Korrekturen sind extrem aufwendig, da sich die Unterkonstruktion nicht einfach abheben lässt.

Markieren Sie die Auflagepunkte auf dem Boden mit wasserfestem Marker. Verwenden Sie eine Wasserwaage für die horizontale Ausrichtung. Diese Vorbereitung spart später viel Zeit.

Tipps zum Umgang mit der Unterkonstruktion

Unebenheiten im Boden können Sie durch angepasste Pad-Abstände ausgleichen. Bei einzelnen Betonplatten als Fundament treten solche Probleme häufiger auf.

Sie können sogar mehrere Pads übereinanderstapeln. Dies sorgt für einen perfekt ebenen Stand Ihres Gartenhauses. Eine schiefe Konstruktion führt zu ungleichmäßiger Belastung.

Probeweises Auflegen der Unterkonstruktion verhindert böse Überraschungen. So stellen Sie sicher, dass kein Wasser stehen bleibt und Feuchtigkeit eindringen kann.

| Korrekturmethode | Anwendung | Vorteile | Empfohlen für |

|---|---|---|---|

| Pad-Abstand anpassen | Leichte Unebenheiten | Einfache Umsetzung | Kleine Höhendifferenzen |

| Pads übereinanderstapeln | Größere Höhenunterschiede | Schneller Ausgleich | Unregelmäßige Fundamente |

| Kombinierte Methode | Komplexe Unebenheiten | Maximale Flexibilität | Schwierige Untergründe |

Durch sorgfältige Planung verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Ihre Konstruktion bleibt vor Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit geschützt. Die richtige Unterkonstruktion gewährleistet die Langlebigkeit Ihres Gartenhauses.

Nachträglicher Einbau vs. Vorinstallation: Was ist zu beachten?

Die Entscheidung zwischen nachträglichem Einbau und Vorinstallation einer Feuchtigkeitssperre hat erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsaufwand. Nicht von Anfang an geplante Maßnahmen verursachen später deutlich mehr Arbeit.

Bei kleineren Gartenhäusern ist ein nachträglicher Einbau meist noch möglich. Sie müssen die Konstruktion dafür temporär anheben oder umsetzen. Mehrere Helfer oder ein Gabelstapler können dabei helfen.

Vor- und Nachteile im Vergleich

Für größere Gartenhäusern wird der Aufwand schnell unverhältnismäßig. Hier ist oft eine komplette Demontage nötig. Dies bedeutet enormen Zeit- und Kostenaufwand.

Nach jeder nachträglichen Montage müssen Sie den Stand mit einer Wasserwaage prüfen. Durch das Umsetzen können sich Positionen verschieben. Eine schiefe Konstruktion gefährdet die Stabilität.

| Aspekt | Nachträglicher Einbau | Vorinstallation |

|---|---|---|

| Aufwand | Sehr hoch | Gering |

| Kosten | Zusätzliche Geräte/Helfer | In initialen Kosten enthalten |

| Machbarkeit | Nur bei kleinerer Größe | Für alle Gartenhäuser |

| Risiko | Standverschiebung möglich | Keine nachträglichen Probleme |

Im Gegensatz dazu ist die nachträgliche Anbringung einer Dampfsperre an Wänden einfacher. Diese Arbeiten benötigen keine Demontage der Hauptkonstruktion.

Die klare Empfehlung lautet: Planen Sie Feuchtigkeitssperren von Anfang an ein. So vermeiden Sie hohe Zusatzkosten und aufwendige Nacharbeiten.

Ergänzende Maßnahmen: Optimale Isolierung und Belüftung

Für eine ganzjährig nutzbare Gartenhaus-Konstruktion benötigen Sie zusätzliche Schutzmaßnahmen. Die richtige Isolierung und Belüftung schaffen ein angenehmes Raumklima. Sie verhindern zugleich Feuchtigkeitsprobleme in der gesamten Struktur.

Dampfsperren für Wände und Dachkonstruktion

Bei beheizten Räumen installieren Sie die Dampfsperre auf der Innenseite der Wände. Diese Dampfbremse schützt vor warmer, feuchter Raumluft. In klimatisierten Bereichen empfiehlt sich die Außenseite.

Für die Dämmung stehen verschiedene Arten zur Verfügung. Konventionelle Lösungen nutzen Styropor oder Styrodur. Ökologische Alternativen sind Holzwolle oder Hanffasern.

Tipps zur Luftzirkulation und Dämmung

Eine Mindestwandstärke von 70 mm gewährleistet gute Isolierungseigenschaften. Dickere Wände bieten noch bessere Werte für die ganzjährige Nutzung.

Die richtige Luftzirkulation verhindert Feuchtigkeitsansammlungen. Planen Sie Lüftungsöffnungen oder kontrollierte Systeme ein. Unter der Konstruktion sorgt der Luftspalt für ausreichende Belüftung.

Fehler bei der Dämmung führen zu höherem Energieverbrauch. Informieren Sie sich gründlich über die korrekte Vorgehensweise. So vermeiden Sie Schimmel und Materialschäden.

Praxisbeispiele und Best-Practice Tipps

Konkrete Beispiele aus der Praxis helfen Ihnen, die Theorie besser zu verstehen. Dieser Teil des Ratgebers zeigt reale Anwendungsfälle.

Sie sehen, wie sich die Installation je nach Größe und Bauart unterscheidet. Das gibt Ihnen Sicherheit für Ihr eigenes Projekt.

Anwendungsbeispiele bei kleinen Gartenhäusern

Ein kompaktes Gartenhaus von 3×3 Metern lässt sich oft nachträglich sichern. Vier Helfer können die Konstruktion anheben.

So schieben Sie die Schutz-Pads problemlos unter. Ein Besitzer installierte 12 Pads unter seinem 6 m² Schuppen mit einem Wagenheber.

Achten Sie bei der Nutzung als Hobbyraum besonders auf die Fenster und Türen. Diese sind typische Wärmebrücken.

Hier entsteht leicht Kondenswasser. Spezielles Dichtband an den Rahmen verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

Erfahrungsberichte bei größeren Konstruktionen

Für ein Gartenhaus ab 25 m² ist der Aufwand deutlich höher. Oft ist eine komplette Demontage der Unterkonstruktion nötig.

Ein Erfahrungsbericht beschreibt, dass drei Personen zwei Wochenenden dafür benötigten. Planen Sie diesen Schutz daher von Anfang an ein.

Nach jeder Montage, ob neu oder nachträglich, ist eine Kontrolle essentiell. Prüfen Sie den Stand mit einer Wasserwaage in alle Richtungen.

So gewährleisten Sie einen ebenen Boden und verhindern spätere Probleme. Dokumentieren Sie die Pad-Positionen mit Fotos für spätere Wartung.

| Aspekt | Kleines Gartenhaus ( | Großes Gartenhaus (> 15 m²) |

|---|---|---|

| Nachrüstaufwand | Gering, oft mit Helfern möglich | Hoch, oft Demontage nötig |

| Fokuspunkt | Abdichtung von Fenstern und Türen | Komplette Fundamentplanung |

| Zeitbedarf | Ein Tag | Mehrere Tage bis Wochen |

| Empfehlung | Nachrüstung möglich | Vorinstallation notwendig |

Fazit

Mit dem Wissen aus diesem Ratgeber sind Sie bestens gerüstet, um Ihr Projekt erfolgreich umzusetzen. Sie haben verstanden, dass ein zuverlässiger Schutz vor aufsteigender Nässe die Grundlage für ein langlebiges Gartenhaus ist.

Die richtige Planung des Fundaments und die Wahl hochwertiger Materialien sind entscheidend. Sparen Sie niemals an der Qualität Ihrer Feuchtigkeitssperre. Präzision bei der Montage sichert einen perfekt ebenen Boden und verhindert spätere Schäden.

Diese Investition bewahrt den Wert Ihres Hauses für viele Jahre. Sie vermeiden teure Sanierungen durch Feuchtigkeit.

Nun können Sie Ihr Gartenhauses fachgerecht planen. Genießen Sie die langfristige Freude an einem sicheren und trockenen Rückzugsort.

FAQ

Kann ich auf eine Feuchtigkeitssperre für mein Gartenhaus verzichten?

Wir raten davon ab. Ohne diesen Schutz dringt Bodenfeuchtigkeit in die Unterkonstruktion und das Holz ein. Dies führt langfristig zu Schimmel und gravierenden Schäden an der gesamten Baukonstruktion. Eine hochwertige Sperre ist die beste Investition für die Langlebigkeit Ihres Gartenhauses.

Welche Materialien eignen sich am besten für die Isolierung des Bodens?

Besonders bewährt haben sich robuste Kunststofffolien, spezielle Dichtungsbahnen und Gummigranulat-Pads. Achten Sie auf Materialien mit hoher Qualität und Beständigkeit. Diese schützen zuverlässig vor aufsteigender Nässe aus dem Fundament und gewährleisten eine trockene Unterkonstruktion.

Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?

Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig und wird primär im Bodenbereich eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Dampfbremse hingegen ist diffusionsoffener. Sie wird oft in Wänden und unter dem Dach verbaut, um einen begrenzten Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen und Kondensationsprobleme zu vermeiden.

Wie wichtig ist die Belüftung für mein Gartenhaus?

Eine gute Luftzirkulation ist entscheidend. Selbst mit einer perfekten Isolierung kann sich im Sommer oder durch Nutzung Luftfeuchtigkeit im Innenraum sammeln. Planen Sie daher ausreichend Fenster oder Lüftungsschlitze ein. Dies beugt Schimmelbildung aktiv vor und erhält ein gesundes Raumklima.

Kann ich eine nachträgliche Montage der Bodensperre durchführen?

Eine Nachrüstung ist möglich, aber aufwendiger. Das Gartenhaus muss dazu angehoben werden. Eine Vorinstallation während des Baus ist deutlich einfacher und sicherer. Sie ermöglicht eine fachgerechte Verlegung der Folie und eine präzise Positionierung der Pads auf dem Untergrund.

Worauf muss ich bei der Größe und dem Fundament achten?

Die Größe Ihres Gartenhauses bestimmt die Anforderungen an das Fundament. Ein stabiler, ebener Untergrund aus Beton oder verdichtetem Schotter ist die Basis. Die Sperrfolie muss großzügig dimensioniert sein, um überall ausreichend Schutz zu bieten und alle kritischen Bereiche abzudecken.